Die ESA Raumsonde SMART-1 wurde am 27. September 2003 mit einer Ariane-5 in den Weltraum gebracht und erreichte, angetrieben mit einem Ionentriebwerk, nach vielen Änderungen der Flugbahn dann im November 2004 endgültig die Mondumlaufbahn. Ab März 2005 wurden wissenschaftliche Beobachtungen des Mondes durchgeführt. Die Lebensdauer von SMART-1 ging im September 2006 nach weiteren 16 Monaten wie geplant zu Ende. Um aber auch noch den Absturz auf die Mondoberfläche für wissenschaftliche Zwecke verwenden zu können, wollte man diesen Crash nicht zufällig passieren lassen, sondern gesteuert durchführen. Dabei sollten von der Erde und aus dem Erdorbit verschiedene Beobachtungsdaten gewonnen werden.

An alle interessierten Astronomen, ob Profis oder Amateure, erging daher schon ab der ersten Jahreshälfte 2006 die Aufforderung der ESA, die Aufschlagstelle vor und nach dem Aufprall sowie den Aufschlag selbst mit geeigneten Mitteln zu erfassen. Der Aufschlagzeitpunkt wurde von der ESA so gewählt, dass vor allem die Großteleskope von Südamerika bis Hawaii möglichst gute Aufnahmebedingungen haben würden.

Abschätzungen ergaben, dass eventuell auch schon 10 Zoll Teleskope in Verbindung mit entsprechender Filter- und Videotechnik in der Lage sein könnten, den Aufprallblitz auf der dunklen Seite des Mondes zu erfassen. Die einen Meter große Sonde würde beim Crash mit 2 Kilometer pro Sekunde und einer Masse von 350 Kilogramm eine kinetische Energie von etwa 700 Megajoule umwandeln. Dabei könnten auch die etwa 3 Kilogramm Hydrazin Resttreibstoff für einen zusätzlichen Lichtblitz sorgen. Ein Lichtblitz beim Aufprall würde seine Hauptanteile vor allem im Infrarot abstrahlen.

Der vorausberechnete Aufschlag sollte am 03. September 2006 um 05:42:20.320 (UTC) stattfinden. Ein Aufschlag zu diesem Zeitpunkt war aus Europa natürlich nicht beobachtbar, da der Mond um diese Zeit schon weit unter dem Nordwesthorizont stand. Aber es war durchaus nicht ganz unmöglich, dass schon zwei Orbits vorher ein unerwarteter Aufschlag stattfinden könnte. Daher ergab sich für Beobachter in Europa der Nominal Impact Orbit -2 als einzige sinnvoll mögliche Beobachtung. Dieser Zeitpunkt lag am 02. September 2006 um 19:32:56.631 (UTC) = 21:32:56.631 MESZ.

Perilune Passage: Nominal Impact Orbit -2 (Quelle:ESA)

Time: 2006/09/02 19:32:56.631 (UTC)

Longitude 319.26963343790°

Latitude -36.48068123967°

Height (topograph) 3336.417 (m)

Position vector in Mean Equatorial 2000, Earth centred

X-Axis Component 18506.4917583 (km) (MEQ2T)

Y-Axis Component -330645.8322386 (km) (MEQ2T)

Z-Axis Component -182194.4186395 (km) (MEQ2T)

Da mit meiner Ausrüstung doch eine geringe Chance bestand, das Ereignis zu erfassen, wurde eine entsprechende Beobachtung und Aufnahme für den Abend des 02. September 2006 eingeplant.

Die verwendete Ausrüstung

Newton Teleskop 1200/254mm

Parallaktische Montierung EQ6

JMI NGF-DX1 Motor-Okularauszug + Atik-Filterrad

Planet IR Pro 807 Filter von Astronomik

Videokamera WAT-120N

VideoTimeInserter KIWI-OSD mit GPS Garmin 18 LVC

Notebook + Videograbber

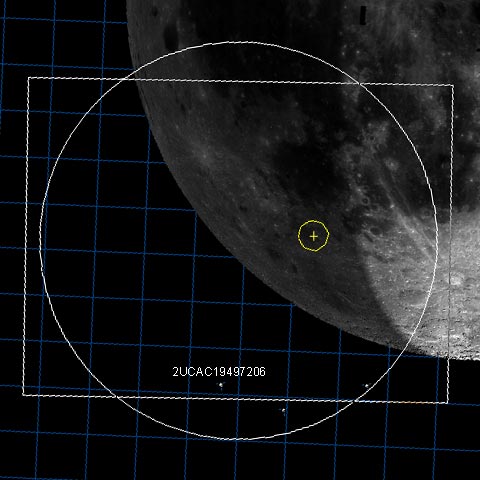

Der Beginn war vielversprechend. Die Integrationszeit und die Verstärkung der Videokamera konnten wegen der Abschwächung durch den 807nm IR-Filter relativ gut auf die schwierigen Lichtverhältnisse am Terminatorbereich eingestellt werden. Die Bildhelligkeit wurde so gewählt, dass sich der helle Mondbereich am rechten Videobildrand durch Überbelichtung gerade noch nicht weiter ausdehnte. So konnte der +8.52 mag Stern 2UCAC19497206 neben dem dunklen Mondrand sehr deutlich und hell am Livebild gesehen werden. Eine Erkennbarkeit eines Infrarot-Lichtblitzes am Video war daher bis zu einer Helligkeit von etwa +9.5 mag zu erwarten.

Der nur mehr 10 Grad über dem Südhorizont stehende Mond erschien im Videobild durch das 807nm Infrarotfilter relativ ruhig. Der zunehmende Mond war an diesem Abend bereits zu 69 Prozent beleuchtet und erhellte die Umgebung sehr deutlich. Aber bei solchen Beobachtungen störte auch die Lichtglocke aus dem 4 Kilometer entfernten Waidhofen/Thaya nicht.

Der Aufnahmestandort neben Nonndorf etwa 4 Kilometer südwestlich von Waidhofen/Thaya Der Stern Algol im Nordosten wird scheinbar von zwei Scheinwerfern der Kirche angestrahlt |

Nach einer Aufbau- und Einstellzeit von etwa 40 Minuten war das Zielgebiet am Mond klar im Videobild am Notebookschirm sichtbar, die GPS-Zeit-Einblendung durch KIWI-OSD lief auch bereits perfekt und ich hatte noch 20 Minuten bis zum geplanten Start der Videoaufnahme um 21h30 MESZ.

Aber um etwa 21h20 zeigte sich wieder einmal, dass das Gesetz von Murphy immer seine Gültigkeit hat und man immer damit rechnen muss. Plötzlich zog von Westen eine schmale Wolkenbank auf, kam dabei rasch näher an den Mond, bedeckte diesen und verringerte ab diesem Augenblick die Geschwindigkeit fast bis zum Stillstand. Damit wurden Aufnahmen in exakt jenen Minuten verhindert, in denen das Ereignis hätte stattfinden können.

Eine rasch auftauchende Wolkenbank bedeckte exakt den Bereich um den Mond |

Erst einige Minuten später wurde der Mond am Bildschirm durch Wolken hindurchscheinend wieder teilweise sichtbar. Aber da war es natürlich schon zu spät und der Mond wäre für eine brauchbare Aufnahme noch immer zu sehr verdunkelt gewesen. Hier einige verkleinerte Videobilder mit den vom KIWI-OSD eingeblendeten Informationen.

Videobild mit Zeitinformationen | Videobild mit Datuminformation | |

Videobild mit Breiten- und Längengrad | Videobild mit SAT- und Höhendaten |

Die Guide8-Grafik unten zeigt das für SMART-1 geplante Absturzgebiet in dem Gebiet "Lake of Excellence" am Mond nahe der Hell-Dunkel-Grenze, dem Terminator.

Das geplante Absturzgebiet von SMART-1 am Mond |

Am nächsten Tag kam die Bestätigung, dass die Raumsonde SMART-1 der ESA doch erst im Nominal Impact Orbit am 03. September 2006 um 05h42m21.759s UTC am Mond aufgeschlagen hat. Um diese Zeit hat die ESA-Bodenstation in New Norcia, Australien, plötzlich den Funkkontakt mit der Sonde verloren und in Hawaii am Mauna Kea wurde mit dem 3,6 Meter Canada-France-Hawaii-Telescope CFHT zeitgleich ein Lichtblitz im Aufschlaggebiet erfasst.

Um den Absturz sicher auf diesen geplanten Zeitpunkt am 03. September 2006 zu verlegen, wurde von der ESA am 02. September 2006 durch eine letzte Bahnkorrektur der niedrigste Bahnpunkt der Sonde nochmals um 562 Meter angehoben.

Schlußfolgerung

Obwohl Wolken im richtigen Moment Aufnahmen verhinderten, konnte ich dabei weitere wichtige Erfahrungen mit meiner Videoausrüstung und dem Infrarotfilter gewinnen. Daher war dieser Abend kein verlorener Abend.

05. September 2006 |

|

Zur Startseite |